Costco最新财报出炉,全球市场增长,中国市场拖后腿?

出品/即时刘说

撰文/十三

日前,Costco发布2025财年第三财季报告,其再次展现了其商业模式在全球市场的强劲韧性。

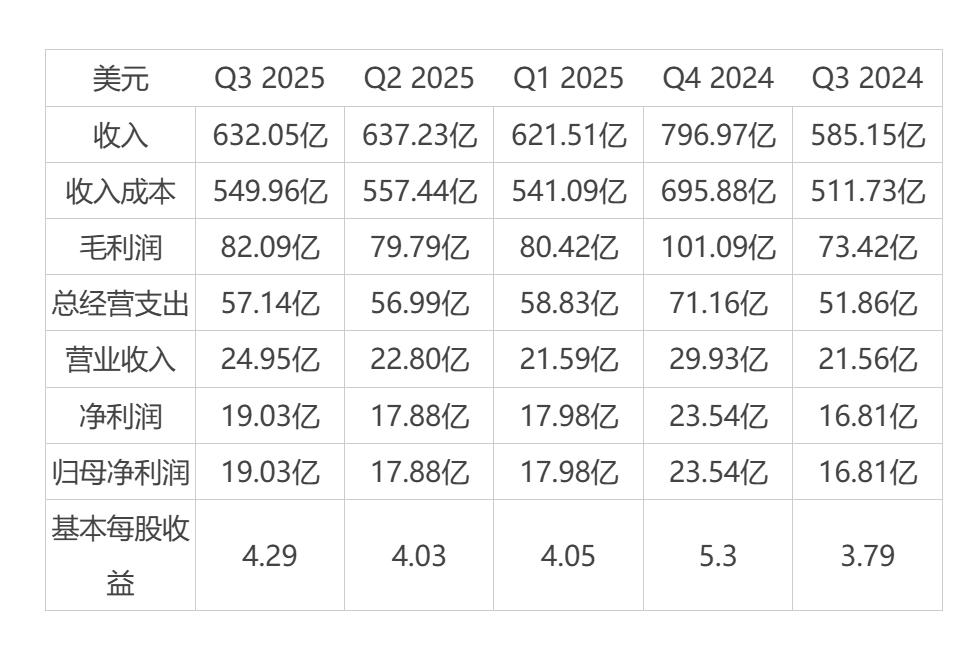

数据显示,该季度营收同比增长8%,飙升至632亿美元(约合人民币4549.83亿元),净利润也达到了19亿美元(约合人民币136.78亿元)的可观数字。会员费收入同样表现亮眼,同比增长10.4%,高达12.4亿美元(约合人民币89.27亿元)。

若剔除油价和汇率等不稳定因素,同店销售增速更是高达7.9%。然而,在这一系列耀眼成绩的背后,Costco在中国市场却陷入了截然不同的困境。

全球效率机器的运转逻辑

Costco能在全球零售市场中脱颖而出,背后是一套精密且高效的商业逻辑。

从毛利率来看,其综合毛利率维持在13%,其中零售环节仅占11%,而会员费贡献了剩余的2%,这一独特结构为其构筑了强大的价格竞争力护城河。

在商品管理方面,Costco精选约4000个SKU,这一数量仅为普通超市的七分之一,极大提升了运营效率,使得单店月坪效轻松超过万元。

在本季度,Costco的存货周转率攀升至12.6次/年,总资产周转率也达到了3.7次。即便在低价策略的影响下,其净资产收益率(ROE)依然维持在31%的高位。

会员费在其盈利体系中的重要性愈发显著。以2024财年为例,全球付费会员数量高达7620万人,持卡总数更是达到1.37亿。会员费收入达到48亿美元(约合人民币345.56亿元),甚至超过了零售业务25亿美元(约合人民币179.98亿元)的净利润。

为了强化用户黏性,Costco还打造了自有品牌Kirkland,该品牌产品销售额占总销售额的30%。同时,Costco利用寻宝式购物心理学,推出如售价仅4.99美元(约合人民币35.92元)的烤鸡,年销量竟高达1.37亿只。

这种“商品不赚钱,靠会员费盈利”的模式,通过各种策略形成了一个稳固的闭环,在北美等市场取得了巨大成功。

中国困局:高歌猛进中的蹒跚步伐

尽管Costco在全球市场一路高歌猛进,但在中国市场却举步维艰。

自进入中国大陆以来,五年时间里仅开设了7家门店,且全部集中在长三角和珠三角地区,北方市场至今仍是一片空白。

与之形成鲜明对比的是,早进入中国23年的山姆会员店,门店数量已迅速扩张至56家,2024年营收更是突破1000亿元大关,单店年销售额在15亿-20亿元之间。就连晚于Costco进入中国的德国奥乐齐(ALDI),也凭借社区小店模式快速布局,门店数量达到了68家。

不仅在门店扩张上落后,Costco在中国的会员运营情况也不容乐观。其会员续卡率仅为62%,与全球90%的平均水平相差甚远。

在销售业绩方面,Costco在中国的店均业绩不足10亿元,尚不足山姆单店销售额的一半。上海首店开业时虽曾创下单日售卡16万张的辉煌,但热潮过后,Costco在中国市场的发展逐渐陷入瓶颈。

而Costco中国目前存在五大困局,我们一一解析。

其一是大包装与小型家庭的错配。

随着中国社会结构的变化,户均人口已降至2.62人。而Costco一直秉持的“5公斤起售”批量销售逻辑,与中国家庭的实际需求严重不符。

在社交平台上,消费者常常抱怨从Costco购买的肉类“买一次吃半年”,最终只能无奈看着新鲜食材变成陈货;保鲜膜等日用品更是“几年都用不完”。

相比之下,山姆敏锐地捕捉到了中国市场的需求变化,推出450克装牛排、小份预制菜等更适合中国家庭的产品,成功吸引了大量年轻消费者,其85后、90后会员占比高达67%,复购率也超过了50%。

虽然Costco在南京店曾尝试引入鸭血粉丝汤等本土化商品,但由于缺乏如山姆瑞士卷、榴莲千层这类具有广泛影响力的系统化爆品,难以激发消费者的高频次购买行为。

其二是郊区模式遭遇“无车族”壁垒。

Costco亚洲总裁张嗣汉坚持“2万平米门店+3万平米停车场”的美式理想门店模型。然而,这一模式导致上海闵行店距离市中心长达30公里,南京江宁店周边3公里范围内仅有4个社区。

在一线城市家庭轿车保有量仅40%的情况下,这种偏远的选址无疑将大量无车家庭以及年轻客群拒之门外。反观山姆,采用旧店改造(如上海聚丰园路店由沃尔玛卖场改建)以及城市中心店模式,更贴近消费者。奥乐齐则凭借500米覆盖1.5万户的社区店模式,实现了日销百万的佳绩。

其三是数字化与配送的致命短板。

在数字化浪潮席卷零售业的当下,山姆的线上销售占比已达48%,并实现了“99元起送1小时达”的高效配送服务。而Costco的线上业务则显得相对滞后,线上SKU仅有400余种,配送不仅需要满足299元的起送金额,还需额外收取20元运费。

在数字化运营方面,Costco仅依赖微信小程序,与山姆打造的内嵌食谱推荐、社群营销等功能的App生态相比,存在明显差距。尽管本季度Costco电商销售额增长了14.8%,但由于基数过低,难以对整体业绩产生实质性的扭转。

其四是供应链本土化迟滞。

Costco的生鲜品类高度依赖进口,这使其不得不承担15%以上的关税,终端售价也因此比山姆高出10%-20%。而山姆通过与云南鲜花直采、山东蔬菜基地合作等方式,实现了70%的本土采购,商品周转速度比行业平均水平快30%。

在坚果等品类中,Costco的本土商品占比不足5%,根据相关调查,38%的消费者直言其“缺乏本土亲和力”。

最后是会员价值链条断裂。

在北美市场,Costco成功的加油站、旅游等增值服务,由于政策限制等原因,无法在中国市场复制。

此外,Costco僵化的退卡机制(需到店办理并扣减优惠)也引发了大量消费者投诉。而山姆通过茅台抢购、亲子体验等本土化权益,将会员续费率维持在82%,远远超过Costco的62%。

破局路径:在固执与变通间寻找平衡

Costco在中国市场所面临的困境,本质上是全球化标准与本土需求之间的激烈碰撞。若想打破这一僵局,Costco需要从以下三个关键方面对自身逻辑进行重构。

在商品策略上,Costco应推行“家庭装+单身装”双轨包装策略,以满足不同家庭结构的需求。同时,积极联合本土品牌,开发具有地域特色的商品,如无锡酱排骨、四川火锅底料等。此外,加快生鲜直采基地的布局,降低采购成本,提高商品的性价比和新鲜度。

在渠道革新方面,Costco应摒弃单一的自建门店思维。可以采用前置仓与美团/京东到家等平台合作的方式,弥补郊区门店覆盖不足的缺陷。同时,免除配送费,以适应当前中国消费者普遍接受的“包邮文化”,提高消费者的线上购物体验。

在会员体系上,Costco可增设白金卡,为会员提供免费配送、优先购等特权。积极接入滴滴、携程等积分生态,丰富会员权益。此外,支持线上全额退卡,简化退卡流程,提升会员满意度。

Costco在全球市场书写了一部关于效率的成功传奇,然而在中国市场,却因难以适应本土需求而陷入挣扎。当山姆历经28年本土化深耕收获千亿营收,当奥乐齐凭借社区店模式实现日销百万,Costco的“美式理想”在中国市场遭遇了严峻挑战。

尽管财报中5.7%的同店增长与14.8%的电商增速看似亮眼,但中国市场62%的续卡率却如同一盏警报灯,不容忽视。若Costco无法在“极致效率”与“中式变通”之间找到完美的平衡点,那么这家凭借1.37亿会员在全球零售市场所向披靡的巨头,或许将在中国市场被迫接受“小众玩家”的角色。

毕竟,中国零售业的发展日新月异,不会为任何企业预留长达20年的宽松适应期,无论其曾经取得过多么辉煌的成就。

发表评论

登录 | 注册