德国零售双雄,Lidl是如何与Aldi差异化竞争的?

出品/品智PLSC

德国被认为是硬折扣零售的发源地。在这个市场中,Aldi和Lidl是两座不可绕过的大山。

Aldi创立于1913年,以极致成本控制、超高效率、极简SKU策略闻名,是全球硬折扣模式的鼻祖。而Lidl,作为Aldi之后诞生的竞争者(成立于1973年),则是其最直接、最持久的对手。

截至2024年,两者均已实现全球化布局:Aldi在全球拥有超过12000家门店,尤其在美国和澳洲扩张迅猛。Lidl则在欧洲市场稳步扩张,在英国、法国、西班牙等国家具有强大影响力。

但本质上,两者起点相似:都是以低价著称的硬折扣超市。他们卖的商品很多都来自自有品牌,门店设计简单,运营高效。那么问题来了:两个如此相似的品牌,如何避免内耗,保持增长?

答案在于:差异化竞争。

Aldi的极简主义与Lidl的“轻奢折扣”

Aldi一直奉行“少即是多”。它的核心逻辑是:商品种类少(平均仅1500种SKU);品类结构极精(多数为自有品牌);门店面积小、装修朴素、几乎无广告;供应链管理极致压缩成本。

Lidl则选择了一条不同的路:在保留“折扣”标签的基础上,引入“品质感”和“体验感”。

1、商品层面:Lidl更加多元与灵活

Lidl商品种类明显更多,平均SKU为2000-2500个。Lidl除了大量自有品牌,还保留少量知名品牌商品作为流量入口。推出更多季节性、主题促销商品,增加新鲜感和“宝藏感”。

2、门店设计:更宽敞、更现代

Lidl的门店更大、动线更流畅,整体更接近标准超市体验。卖场灯光更明亮,货架高度设计更人性化。部分新门店开始引入面包坊、咖啡机、自助收银等“温度元素”。

3、品牌形象:更重视觉与沟通

Lidl通过大量电视广告、数字媒体、公关活动,强化品牌知名度。比起Aldi的“沉默是金”,Lidl更像一个活跃的品牌故事策划人。

Lidl的本质策略是:“做一个有温度的折扣超市”。它不直接和Aldi在低价上死磕,而是在“低价+品质+体验”之间找到了平衡点。

自有品牌的分化路径:谁更懂品牌打造?

在折扣零售中,自有品牌(Private Label)是关键。两家超市均以自有品牌为主,但路径大不同。

1、Aldi:极致标准化,简化选择

Aldi的自有品牌更强调成本控制和一致性。每个品类往往只提供1-2种选择,强调“我们选的就是最好的”。品牌名几乎全部虚构,淡化品牌识别,强化Aldi品牌主导。

2、Lidl:多品牌矩阵,更重层次与形象

Lidl旗下自有品牌分级更清晰:从基础款(如Pilos、Milbona)到高端线(如Deluxe)应有尽有。部分品牌已具备“品牌性”,如Cien(个护美妆)甚至在线上单独运营。Lidl更注重包装设计、品牌背书、故事营销,使消费者产生信任与美感。

核心差异在于:Aldi让消费者信任Aldi这个超市本身;Lidl则让消费者信任它旗下的每个品牌。

消费者定位:Lidl吸引了谁

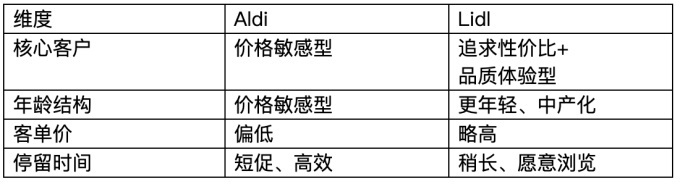

两者的消费者有重合,但也有分野:

Lidl的差异化策略,更吸引了中等收入、城市化程度高、年轻家庭人群。这些人对价格敏感,但也追求一定生活品质,不愿意牺牲体验感。Lidl的“轻奢折扣”定位正好满足这一群体需求。

国际扩张:路径也不同

Aldi:逐国精耕,重运营闭环,每进入一个新市场,Aldi都以“极简+高效”模式从头做起。它不会快速铺店,而是通过稳扎稳打建立“本地最可靠折扣店”印象。在澳洲和美国市场,Aldi的“低调胜出”策略已经成功复制。

Lidl:高举高打,重品牌传播,Lidl更倾向于一次性大规模开店、广告轰炸,形成“视觉攻势”。在英国、法国等地,Lidl通过赞助体育赛事、打造明星产品吸引中产人群。它在国际市场塑造“欧洲品质,人人可享”的形象,弱化“廉价感”。

以英国市场为例,Lidl通过赞助英格兰足球代表队、在伦敦核心商圈开旗舰店等动作,迅速提升认知度和品牌好感度。而Aldi则继续以极低价格和稳定供应稳住基本盘。

数智化与可持续发展:Lidl更具前瞻性

虽然都是传统零售商,但两者在数字化投入和可持续战略上的步调也不一样。

1、Lidl在技术投入更激进

自建Lidl Plus App,实现会员绑定、数字优惠券、行为分析。加大ERP系统升级,推动更灵活的供应链管理。在部分国家试点无人结账、智能补货系统。

2、可持续发展上Lidl节奏更快

大力推广可再生能源门店。推出“Planet A”环保项目,系统治理包装、运输、供应链碳排放。商品中增加可持续认证产品(如Fairtrade、MSC)占比。

Aldi虽然也在行动,但步调明显更保守,其优势仍然停留在成本优化和供应链稳定上。

发表评论

登录 | 注册