三年再增3000家,星巴克如何吃定中国市场?

出品/联商翻译中心

来源/CNBC

编译/松柏

星巴克(STARBUCKS)在80个国家经营着超过3.4万家门店。1999年,该品牌在世界最大的产茶国中国开设第一家门店。目前,星巴克在中国大陆的230多个城市经营着6000多家门店,成为该连锁店仅次于美国的第二大市场。

过去十年,星巴克中国内地门店数增长了近10倍。该公司遵循“更广阔、更深入、更智慧、更绿色”的门店拓展策略,计划至2025年,以平均每9小时开出一家新门店的速度,新增3000家门店,总门店数量达9000家,覆盖中国300个城市。伙伴(员工)将新增35,000 人,达到95,000多名,并实现净收入翻倍,营业利润为当前的四倍。(数据来源:Starbucks官网)

星巴克发布《2025中国战略愿景》,提出具体目标。图源:Starbucks官网

TechMoat咨询公司中欧国际学院客座教授杰弗里·陶森谈道:“对于一家在中国经营的公司来说,星巴克的发展历程出人意料的风平浪静,同类企业寥若晨星。”

China BrightStar创始人迈克尔·扎库尔(Michael Zakkour)分析说:“他们做到了很少有来自中国以外的公司能够做到的事情,几乎从第一天就奠定了成功的基调。”

那么,这家总部位于美国西雅图的咖啡巨头企业,是如何成功潜入茶文化深厚的中国市场呢?

初来乍到,定位明确

1999年1月,星巴克正式入驻中国大陆,在北京的中国国际贸易中心开设了第一家门店。当时任首席执行官霍华德·舒尔茨(Howard Schultz)首次提出把星巴克引入中国的想法时,遭到周围人的质疑和嘲讽,大家都认为这是个不切实际的想法,因为中国有着悠久的茶饮文化,在这里没有人喝咖啡。

初入中国市场,醉翁之意不在酒,星巴克也的确未将咖啡作为宣传重点,而是经审慎思考后,决定先想方设法融入中国几千年的茶馆文化中。

迈克尔·扎库尔说:“星巴克最初的营销定位明确,深知中国消费者不会立即爱上咖啡,所以增加了各种各样的茶饮料。在积累一定经验后乘胜追击,开始提供中国茶。”

该公司通过与北京美大咖啡公司签订许可协议进入中国市场,美大咖啡是一家综合批发渠道商,供应咖啡和咖啡豆,提供酒店和餐饮服务。在接下来的几年里,该咖啡连锁店通过许可店、合资企业以及公司自有业务的组合在中国运营。

2014年,该品牌在中国大陆建立了第一家星巴克甄选店(Starbucks Reserve),首次引进顶级咖啡品牌,依托于此次成功的商业战略,星巴克迅速在中国市场扩张,平均每15个小时在中国开一家新店。2017年,这家咖啡巨头以13亿美元收购了其合资伙伴——星巴克华东市场合资企业(上海统一星巴克咖啡有限公司),意味着星巴克在中国大陆市场的所有门店都将彻底归自己所有和经营。

霍华德说道:“如何运筹帷幄,正确选址、修建精美门店,并成功投入运营,实现动态平衡,才是我们真正关心的事。毫无疑问,我们在中国新设的门店数量已经超过在美国同期开设的数量。”

星巴克在北美市场的自主经营率为59%,而在中国,这一数据为100%,是该品牌唯一完全自主控股的市场。2017年,据称,该公司首次在亚洲推出沉浸式的咖啡体验店——占地3万平方英尺(约为2787平方米)的星巴克甄选上海烘焙工坊。在2019年,该品牌又宣布与雀巢合作,为中国消费者提供“家享咖啡”。

截至目前,星巴克在中国拥有超过6000家门店,其国际业务大部分集中于中国,中国市场占该企业的净收入超过15%。

创新技术,扎根下沉

星巴克创新发展战略,试图将咖啡连锁店与中国文化无缝衔接,确保变身成功,融入中国市场。该公司与当地企业建立友好合作关系,在中国市场开发独有的供应链,并计划在2023年底前培训超过5万名农民。此外,该公司始终坚持结合本地技术和创新自有技术,将其作为战略发展的重要一极。

杰弗里解释道:“与其它大多数公司相比,虽然星巴克的数字化举措相差甚远,但其‘客户忠诚度计划’令人印象深刻。”

星巴克在中国共拥有700万忠实粉,其中90%的人通过该品牌的应用程序积极参与下单,且80%的消费者都采用无现金支付方式,在公司全球业务中遥遥领先。在美国,星巴克每家门店大约有1700名星享会员,而在中国这一数据为3300人。为了创新门店技术,这家美国咖啡巨头还与阿里巴巴合作,推出店内人脸识别技术和15分钟送货上门服务。

该品牌不仅入乡随俗,适应新的零售模式,还将成功之举引进其全球业务中。因此,当提及外卖服务、忠诚度计划、店内应用技术,产品本地化,以及线上线下业务整合时,都与中国息息相关,所有这些都是星巴克在中国市场摸爬滚打的结晶。

星巴克与本地人合作,因地制宜,修改菜单,同时推行食品本地化项目,目标不仅是为了符合中国人的口味,而且还要满足地方的需求。例如,在不同的星巴克门店,消费者可以体验到具有上海、北京或重庆等不同地域风味的美食。

精准定位消费群体,聚焦中国正在崛起的上层中产阶级,吸引喜欢西方文化的年轻人群。此外,关于门店选址,星巴克可谓深谙此道,将门店分布在各大商业区、城市中心和旅游景点。尽管中国的人均GDP较低,但是该品牌咖啡的定价却居高不下,并因此引发持续不断的争议。

迈克尔解释道:“有人曾提出,中国仍是发展中国家,所以最初的咖啡定价不应那么高。在我看来,当时一杯咖啡4美元或32元人民币,的确让人大跌眼镜。显而易见,该品牌在中国市场的定价与全球各地的门店并无二致,甚至在某些情况下,价格可能更高。因此,即使人们离开星巴克门店,手里依旧握着咖啡杯在街上走来走去,默认这是一种身份的象征。当然,你也可以选择背着巴黎世家的包包(BALENCIAGA)、踏着伯拉尼克的高跟鞋(MANOLO BLAHNIK),手捧星巴克咖啡杯四处走动。”

重视人文,星启未来

关注中国家庭和社区,洞悉社会地位和阶层,深入了解价值观,星巴克通过多渠道详细探析中国文化。自2012年以来,为了致敬中国传统“家”文化,星巴克推出创新举措,每年举办“伙伴及家属交流会”(Partner Family Forum),邀请员工及其父母一同出席,了解企业的价值观和使命,及其在中国的发展情况,展望未来。2017年,星巴克宣布推出“父母关爱计划”,为员工的父母购买重大疾病保险。

时任首席执行官霍华德·舒尔茨在成都参与“伙伴及家属交流会”。图源:Starbucks官网

同年,考虑到许多员工刚刚开始独立地生活和工作,背负一定的经济压力,星巴克为此推出“租房津贴计划”,覆盖员工所在城市平均房租支出的50%。另外,星巴克引进源自美国市场的“咖啡星享假期”政策,为连续服务超过10年的员工提供长达一年的无薪假期,同时保留社会保障及公司其它福利。

中国的星巴克门店设计符合传统建筑审美,具有开放的布局,占地面积比美国的门店要大得多,允许人员聚集、现场交流和短暂小憩。

迈克尔补充道:“在中国,星巴克的店内体验就如同传统的茶馆一样,大伙儿齐聚一堂,又或是三三俩俩的朋友,有时一桌可能容纳四到十个人,每个人都想点一杯饮料,或许还加上一份小点心,彼此之间分享自己的故事,消遣时间。因此,如果门店过小,座位有限,就相当于把当地的消费者拒之门外。”

行业竞争,挑战犹存

证券分析师肖恩·邓洛普(Sean Dunlop)说,咖啡行业风云变幻,竞争对手层出不穷,如瑞幸咖啡和天好咖啡(Tim Hortons)。不过,大部分时候,这些竞争对手更加重视价格因素,见缝插针,寻求细分市场,这也是为何上班族的2美元咖啡耳熟能详,但显然这与星巴克的定位大相径庭。

前段时间,受新冠疫情相关政策影响,星巴克在中国市场的销量暴跌,导致2022年第三和第四季度的同店销售额同比分别下降44%和16%。

星巴克中国,2020第四季度至2022第四季度营收对比。图源:CNBC

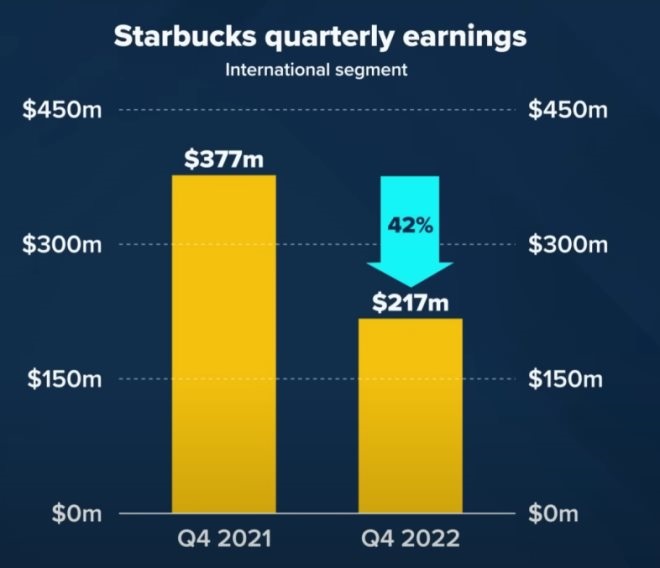

受中美关系、疫情政策和通货膨胀影响,星巴克全球业务在2022年第四季度的营业收入与上年相比下降了42%。自从进入中国以来,星巴克在中国超过110亿美元的咖啡市场中占有巨大份额。2020年,该公司持有中国36.4 %的茶和咖啡店市场。

星巴克全球业务,2021与2022第四季度营收对比。图源:CNBC

2021年,中国本土咖啡创业公司瑞幸咖啡(luckin coffee)异军突起,迅速成为中国第二大咖啡连锁店,仅次于星巴克。

迈克尔·扎库尔分析道:“几年之内,瑞幸咖啡通过自主创业,迅速发展壮大,在中国各地开设约3至4千家分店。甚至很多人曾在报导中写到,瑞幸的崛起或标志着‘星巴克时代’的陨落。”

不幸的是,瑞幸咖啡在2021年陷入数据造假风波,并在纽约根据《美国破产法》第15章申请破产保护。根据美国证券交易委员会(SEC)的指控,瑞幸咖啡故意伪造超过3亿美元的零售销售额,需向SEC支付1.8亿美元的民事罚款。

瑞幸咖啡增势迅猛,但后劲不足,略显乏力,达到顶峰后大约一两年就跌落“神坛”,虽然现在仍投入营业,但已然不是星巴克的主要威胁。

杰弗里·陶森分析说:“中国市场变幻莫测,随时可能出现一个名不见经传的对手,而且可能在一年内开出2000家分店,让你触不及防,面对巨大的挑战。不过,尽管具有活力的新兴企业不断涌现,但截至目前,星巴克可谓居高临下,自成一派,其它企业则针锋相对,争个你死我活,并未真正撼动星巴克在中国市场的地位。”

专家谈及,喜茶(HEYTEA)或成为星巴克的最大竞争对手。

杰弗里补充道:“喜茶的茶品与星巴克如出一辙。喜茶曾宣传要走高端路线,打造精美门店。不过,与星巴克截然不同,喜茶的门店外总是排起超级长队,你去寻找喜茶门店时,只需要看商场哪里排起长队即可。”

尽管面对疫情政策和竞争加剧的影响,分析家们依旧持积极态度,并相信星巴克会脱颖而出。

参考其它在中国的海外企业,如欧莱雅(L’Oréal)、可口可乐(Coca Cola)和谷歌(Google),不难看出市场环境水深火热。但出人意料的是,面对瞬息万变的中国市场,即使是麦当劳和肯德基等市场领头羊企业,也都曾陷入过食品安全风波,遭到媒体曝光,而星巴克却始终没有遭遇过重大危机,这难免让人觉得不可思议。

发表评论

登录 | 注册