实体商业,正在悄悄“乐园化”

出品/Mall先生

撰文/片甲不刘

“乐园”,从诞生初期就一直是快乐和乌托邦的代名词,同时也是一种成熟的商业模式。

而这两年,不但各种乐园出现的频率越来越高,乐园式商业也开始不断涌现。乐园的概念不再限于迪士尼等传统大型主题公园,而是投入了更丰富的商业实践中。

就像那句电影台词所说,“世界是一个游乐场”,花样翻新的商业将我们的生活改造成可以随时参与的乐园,作为玩家的我们也乐此不疲地在其中探索如何让自己玩得更爽、更尽兴。

金·凯瑞主演电影《好好先生》截图

乐园形态的多元蔓延

纵观近几年乐园化商业的发展,大致呈现以下三种趋势:

1、传统主题乐园竞争激烈,加速布局

以迪士尼、环球影城、乐高乐园为代表的老牌主题乐园持续实现自我迭代,陆续以全新项目展现创新和扩张决心,甚至呈现出你追我赶的姿态:

今年5月,迪士尼官宣在阿联酋阿布扎比落地全球第七座乐园,称其将融合尖端科技,为游客带来深度沉浸式的娱乐体验。

阿布扎比迪士尼乐园艺术概念图

而几乎同期,环球影城也确认将在英国贝德福德打造欧洲首个环球主题乐园。

当然,中国市场也仍然是乐园巨头们的必争之地:

今年新落成的上海乐高乐园已经正式投入运营;

华纳兄弟探索集团则会与锦江集团合资,把曾经的锦江乐园爆改为哈利波特主题乐园。

全球文旅消费的结构性反弹趋势和新兴市场的崛起,让以世界级IP为主导的乐园经济持续升温。

上海乐高乐园于今年7月正式开园|来源:小红书@上海乐高乐园度假区

2、平台和品牌下场,拓宽线下业务生态

在传统IP主题乐园扎堆发力的同时,知名线上平台和零售品牌也纷纷进军线下乐园,争夺实体流量。

近期,流媒体之王Netflix宣布旗下两家沉浸式体验馆Netflix House将于今年年底在美国开业,围绕Netflix大热的剧集《鱿鱼游戏》《怪奇物语》《星期三》等打造一系列游戏、商品、餐饮等服务活动。

Netfilx House将会复刻热门剧集经典场景,打造沉浸式体验

而国内娱乐平台爱奇艺今年3月也正式启动了它位于扬州的首个乐园,围绕影视IP和数字技术融合的全感体验建设,预计年内开园。

国内外两大流媒体平台不约而同地选择线下业务战略,目标将庞大的网络流量转化为实体经济,足见其野心。

和Netflix、爱奇艺一样同为跨界玩家还有目前风头正劲的泡泡玛特。

早在2023年,泡泡玛特就在北京朝阳公园建设了轻量级的城市乐园。园内没有游乐设施,强依赖泡泡玛特IP宇宙,把盲盒里的卡通形象转化为立体景观与互动装置,同时融合限定零售、餐饮、互动游戏,将可谓麻雀虽小五脏俱全。

泡泡玛特城市乐园因Labubu的走红再次爆火

3、商业空间乐园化运营,颠覆传统逻辑

“乐园”和普通标准化商业综合体的边界正融合、消失,玩乐和消费一体两面是商业的大势所趋。用乐园的思路运营商业空间,在国内外已经有诸多成功项目先例。

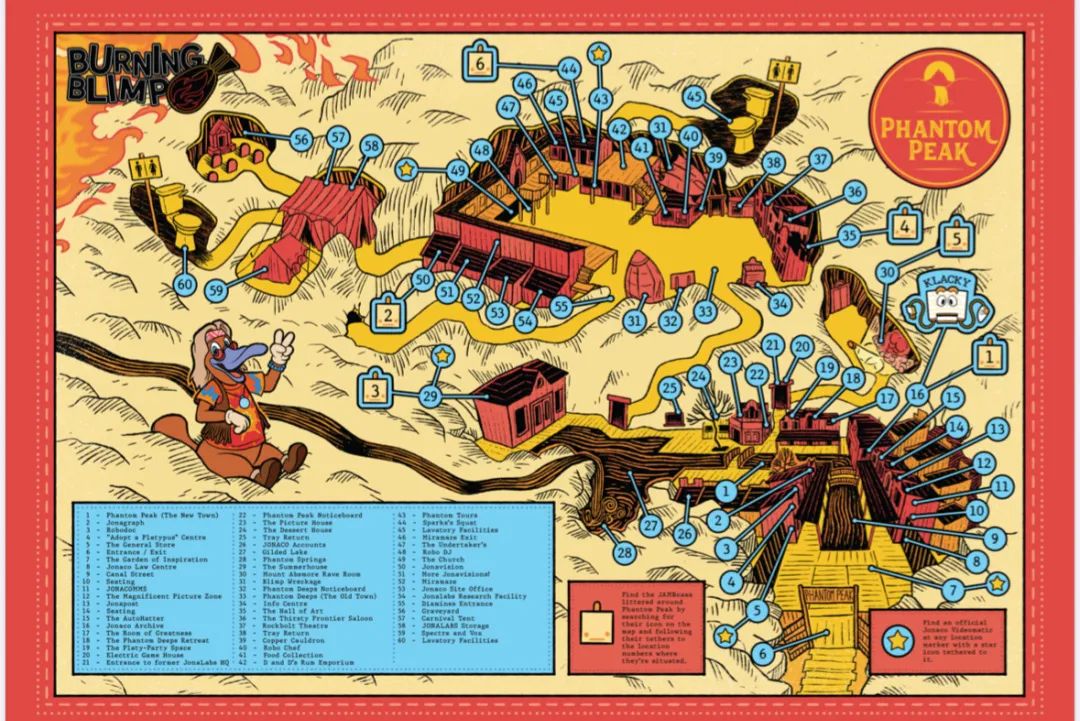

以英国的沉浸式体验商业综合体Phantom Peak冒险幻峰为例,它将整栋楼包装为蒸汽朋克风奇幻小镇,赋予其故事背景,所有店铺成为嵌入小镇故事脉络的单元,店员化身NPC演绎专属故事线。

游客在消费过程中自然沉浸于奇幻叙事,通过参与任务、角色互动,让购物行为成为故事体验的有机环节。

Phantom Peak的官方定位是“一款沉浸式冒险世界开放游戏”

体验经济的极致版本

沉浸感、情绪价值、社交赋能、内容共创、兴趣链接......这些线下商业一直在反复推敲的命题,似乎在乐园身上集大成。

或者说,乐园本质上就是“体验经济”和“快乐经济”的极致浓缩版本,也是实体商业生动的对照范本。

所以,乐园化商业的策略核心就是将乐园生产快乐的方式方法最大程度地复制过来。

1、空间游戏化叙事

不难发现,成功的乐园化商业往往将 “乐” 的内核部分发挥到了极致。

空间不再止步于静态布景与视觉美化,而是转向动态叙事的深度构建 —— 通过将消费场景从“被动展示”转化为“主动参与”的叙事过程,更引入游戏设计逻辑重构人、货、场的互动关系,让 “快乐体验” 成为贯穿始终的核心线索。

借鉴游戏制作的底层逻辑,空间叙事通过目标设定、任务体系与反馈机制的精密设计,为用户提供清晰的参与动机与行动路径。

Phantom Peak虚构的小镇地图

这种设计使消费行为自然嵌入叙事进程,让空间从单纯的消费载体蜕变为持续吸引探索的叙事平台,商业行为也随之成为故事推进的自然结果而非刻意引导的目的。

以Phantom Peak为例,其为商业空间植入完整叙事脉络,每个店铺都是故事的章节节点,游客需通过与扮演居民的演员对话、交易物品、破解密码等互动推进剧情,消费路径自然成为情节发展的线索。

店员化身小镇居民为玩家派任务

甚至, Phantom Peak 会按季节更新故事线,通过持续的内容迭代保持消费者的探索热情,强力吸引着回头客。当然,这种深度叙事型运营对团队的策划能力、场景调度能力与内容迭代能力提出了极高要求。

2、IP内容、社群力和仪式感的极致

线下商业空间苦苦追求的社群聚集效应,却在乐园具备天然的土壤。

这里通过高频重复的固定仪式、强参与度的集体活动等设计,为人们构建起低压力的互动场域 —— 在无社交负担的氛围中,游客能快速收获基于共同体验的即时性社群联结与群体归属感。

这种系统性设计将个体体验者转化为社群参与者,最终达成到入场即渴望融入,离园仍反复回味的深度粘性。当然,如此强大的社群凝聚力与仪式感,其根基必然离不开乐园深厚的主题性IP宇宙架构。游客因对主题的认同而聚集,自发形成兴趣共同体。这种价值共识让陌生人之间更易产生共鸣,为社群连接奠定了坚实基础。

每年9月的霍格沃茨返校季让大批“巫师们”涌入环球影城|来源:小红书@北京环球度假区

同时IP的主题叙事会渗透到空间的每一处细节,让游客从进入乐园开始就脱离日常身份,进入一个集体想象的世界。在这个世界里,人们更愿意放下社交防备,主动参与互动 。

在这样的场合下,游客的体验浓度往往达到最大值,诱导消费反倒成为了最不用运营方操心的事。

无论是迪士尼的烟花秀、花车巡游等经典保留项目,还是泡泡玛特这类小而美的城市乐园中大排长龙的 IP 好友见面会,都印证了这一逻辑:

用深化的主题内容带动情感,用仪式激活联结,社群力与消费力便会自然生长。

人性和大众心理的精准呼应

为什么乐园化商业会集中爆发起来?

任何趋势的崛起,都是时代需求的折射结果。与其将这种爆发归因于商业资本的围猎,不如说是对时代心理的精准呼应:越来越多的人认同用玩乐的心态对待生活的这种人生哲学,并且还要玩得有质量、玩出个性和花样。

但人们在研究如何“玩”的同时,也不可避免地面临着注意力碎片化、意义感缺失、反馈延迟、压力累积、社交疏离以及体验易逝等诸多难以在城市生活中消解的症结。

而乐园这种形态,则系统性解决了如上的需求问题:

想要卸下日常的社会角色,这里有清晰的世界观、故事线与角色设定构建起现成的意义框架和非日常感世界,人们不需要再费力自主定义身份与目标,只需遵循设定规则参与探索、解谜或角色扮演,缓解现代生活的选择焦虑与决策疲劳;

想要获得绝对的沉浸感和逃离感,乐园则做到了封闭空间的物理隔离、阻绝日常信息源,同时充分占领五感,强制切断了与现实生活的连接,让人们只能选择专注当下;

而乐园中刺激的游乐设施、未知的剧情/盲盒等略显“失控感”的设置,则在严格把控的安全边界内为人们提供了没有风险的情绪释放通道,成为日常压力的有效疏解出口;

想要高饱和度的即时反馈和满足感,乐园中诸如和IP朋友合影、集章、解谜等环节机制,让每一次行动都有清晰可见的正向反馈,精准满足大脑对确定性与成就感的渴求,强度高于购物等延迟满足。

并且,这些瞬间的体验还能转化成持久、强烈的记忆,足以值得反复回味、社交分享,提升了体验的长期价值感。

结语

从迪士尼等大集团的宏图伟业,到泡泡玛特城市乐园的精巧宇宙;从流媒体巨头落地的沉浸体验馆,到颠覆传统的叙事化商业空间,乐园化项目比以往更加高频地刷新我们生活和消费体验,也印证了“快乐”是一种可以被精心设计、深度交付的价值。

最重要的是,作为地球online玩家的我们,也能够在与多元的商业形态的互动中,玩出更丰盛的生命体验。

发表评论

登录 | 注册